Carnívoros en Tierra del Fuego

Depredadores en nuestro Parque Nacional

Los mamíferos carnívoros son animales conocidos por comer carne, y durante su evolución surgieron adaptaciones a esta dieta, como mandíbulas especializadas con dientes caninos muy desarrollados. En su mayoría son depredadores, lo que permite que se establezcan interacciones entre especies, regulando las poblaciones presa y manteniendo los flujos de materia y energía del ambiente.

Este gran grupo incluye a los comúnmente conocidos como felinos (gatos), cánidos (perros y zorros), úrsidos (osos), pinnípedos (focas y lobos marinos) y mustélidos (hurones, nutrias, y todos esos “bichos peludos” de cuerpo alargado y patas cortas). Además de sus habilidades para cazar, los carnívoros son animales inteligentes con los que las personas podemos generar lazos, que han llevado a la domesticación de algunas especies, pero también a que muchas otras especies silvestres dependan de la presencia de personas para alimentarse o refugiarse.

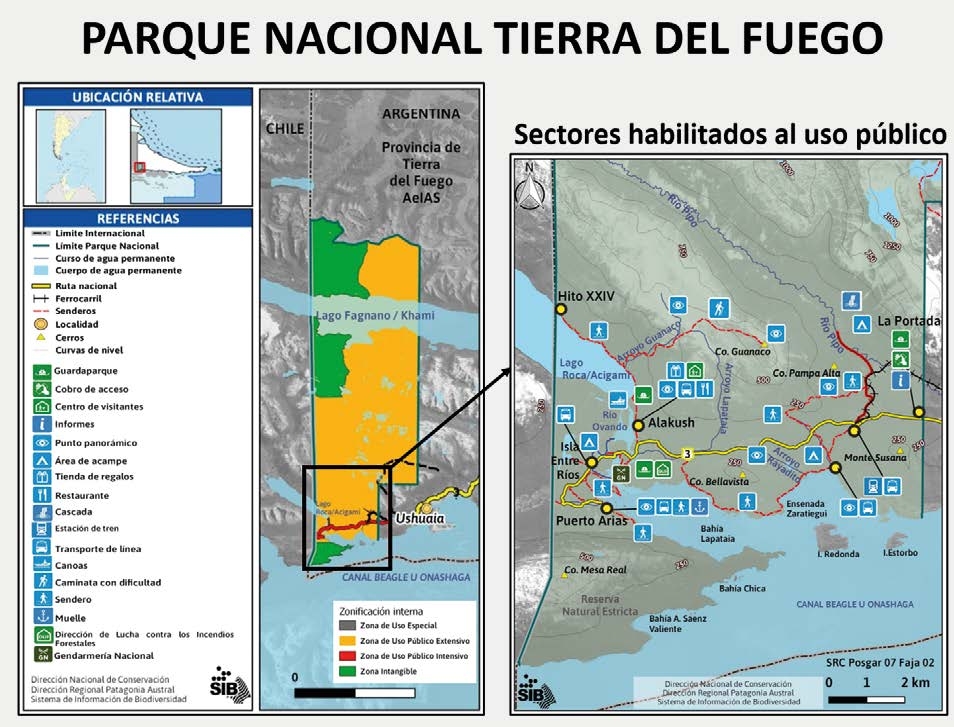

En la Isla Grande de Tierra del Fuego (TDF) tenemos seis especies de carnívoros (FIGURA 1): dos nativas y cuatro introducidas, las cuales también se encuentran en el Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTF). Esta área protegida se ha transformado en un refugio socioecológico para las especies nativas con poblaciones en buen estado y menor afectación por parte de las especies introducidas y las personas. Desde el Grupo Conservación, Investigación y Manejo de Fauna (CIMaF, perteneciente al ICPA-UNTDF y CONICET), trabajamos desde 2005 en conjunto y sinergia con personal técnico y guardaparques del PNTF y la Dirección Regional Patagonia Austral, abordando distintas temáticas relacionadas con la conservación de las especies nativas y el manejo de las especies introducidas mencionadas.

FIGURA 1. Mamíferos carnívoros presentes en el PNTF. Huillín. Zorro colorado fueguino. Visón americano. Zorro gris. Perro doméstico. Gato doméstico.Fotos: Joel Reyero y Emiliano Arona.

Nutria endémica de la Patagonia y único carnívoro nativo semiacuático de TDF. Su población en TDF se encuentra En Peligro Crítico de Extinción, es Patrimonio Natural dde la Provincia (Ley N°1346) y Especie de Vertebrado de Valor Especial (EVVE) para el PNTF.

Especie nativa del continente que fue traída en 1951 y liberada al norte de TDF para “controlar” la invasión del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), otra especie introducida. El plan fracasó, convirtiéndose en una especie invasora. En TDF utiliza los mismos recursos que el zorro colorado fueguino.

Subespecie endémica de TDF e isla Hoste (Chile), donde es el único carnívoro nativo totalmente terrestre. Se encuentra En Peligro de Extinción y es EVVE del PNTF.

Especie doméstica que es un gran problema para la producción y biodiversidad de TDF. Los perros sin control suelen cazar y matar cualquier otra especie, e incluso su sola presencia genera riesgo de transmisión de enfermedades y de cambios de comportamiento en las especies silvestres.

Mustélido introducido en los 1940s en criaderos para peletería. Muchos individuos escaparon o fueron liberados, invadiendo TDF y otras islas. Depredador voraz que se alimenta de aves, roedores, peces y crustáceos, y utiliza los mismos recursos que el huillín. Además, es capaz de transmitir enfermedades a otros carnívoros y a las personas. Incluso se destaca como un posible vector del virus del COVID-19 (SARS-COV-2).

Especie doméstica sin poblaciones silvestres, pero que genera un problema ambiental ya que muchos individuos “salen a dar una vuelta” por varias horas, incluso días, durante las cuales depredan sobre la biodiversidad nativa, principalmente aves. Los gatos domésticos cuyos dueños les permiten andar libremente, son los responsables del mayor número de aves muertas en el mundo.

¿DÓNDE ESTÁN?

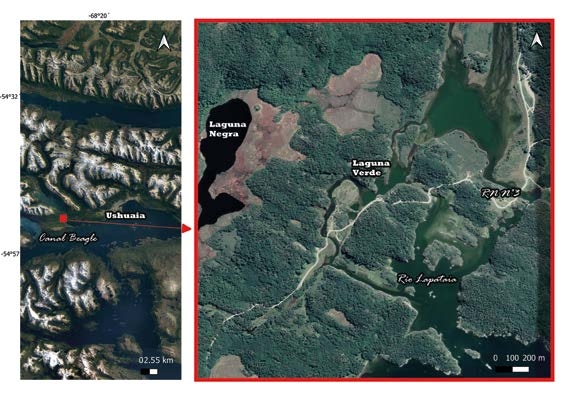

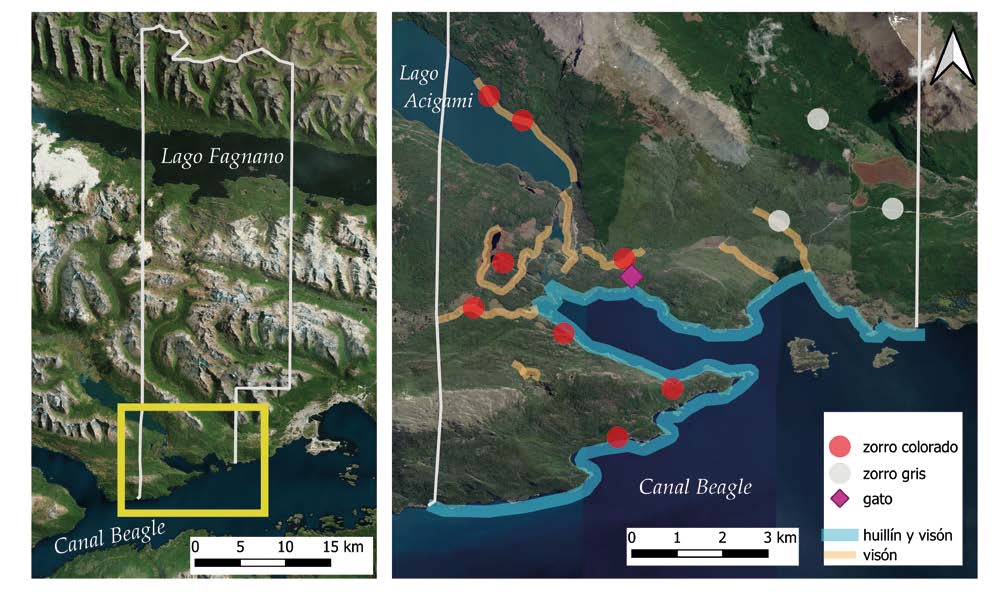

Para conocer dónde están los animales, que son difíciles de ver porque se esconden, tenemos que buscar señales de su presencia, como huellas y defecaciones y usar cámaras fotográficas automáticas de monitoreo no invasivo (“cámaras trampa”). En general, la cercanía a Ushuaia y la presencia de personas determinó la distribución de los carnívoros (FIGURA 2).

El zorro colorado fueguino se distribuye principalmente hacia el oeste y norte del PNTF, con algunos individuos en el área de uso público que evitaron las zonas con perros y zorros grises, y también los horarios de caminata de personas. Un caso particular se observa con individuos asociados a los estacionamientos, probablemente afectados por la costumbre de las personas de querer alimentarlos. Esta práctica es altamente nociva para estos individuos, que corren riesgo de enfermarse por consumir alimentos no adecuados y podrían verse afectadas sus habilidades de caza (principalmente en los individuos jóvenes), afectando sus posibilidades de supervivencia a futuro, por ejemplo, durante invierno cuando hay menos personas para alimentarlos.

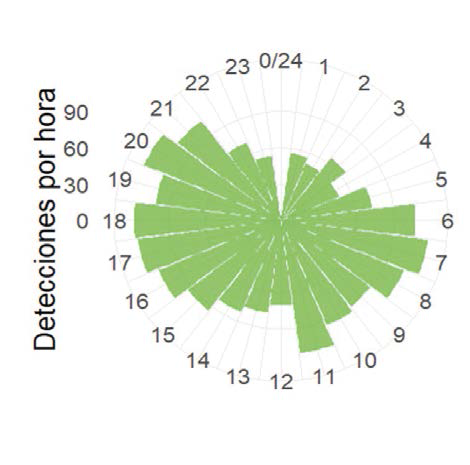

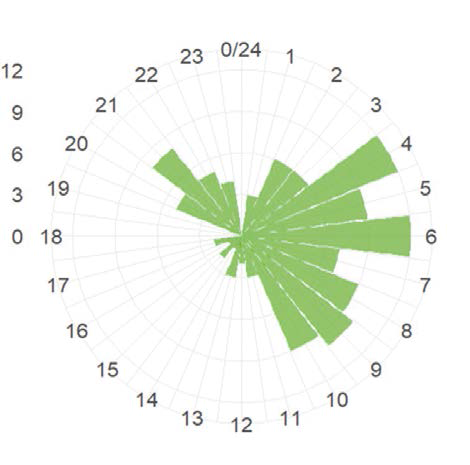

FIGURA 3. Patrones de actividad diaria del huillín en el PNTF en ausencia (izquierda) y presencia (derecha) de personas.

El huillín es una nutria tímida, altamente afectada por la presencia humana, que vive en las costas. La mayoría de sus territorios están en la reserva estricta hacia el límite con Chile. Interesantemente, encontramos que, en las pocas madrigueras en la zona de uso público, los huillines se ven obligados a cambiar sus horarios de actividad diaria para evitar encontrarse con las personas (FIGURA 3). Por este motivo, es importante utilizar solo los senderos habilitados, y no caminar por la línea de costa en sectores que no está permitido (como bahía Cucharita, fuera de la senda Costera, etc.).

Perros y zorros grises se distribuyeron principalmente en la franja del límite del PNTF con Ushuaia, aunque ambas especies se encuentran hasta el río Lapataia y el lago Acigami. Mientras que los zorros son individuos silvestres en claro proceso de invasión biológica, los perros encontrados en el PNTF son callejeros o mascotas sin supervisión. Por ejemplo, hace unos años un grupo de cuatro perros, con collar y chip de identificación, entraron al PNTF y mataron a un guanaco. El único registro de un gato doméstico en el parque se realizó mediante cámara trampa sobre la senda Costera en el sector cercano a la ruta nacional.

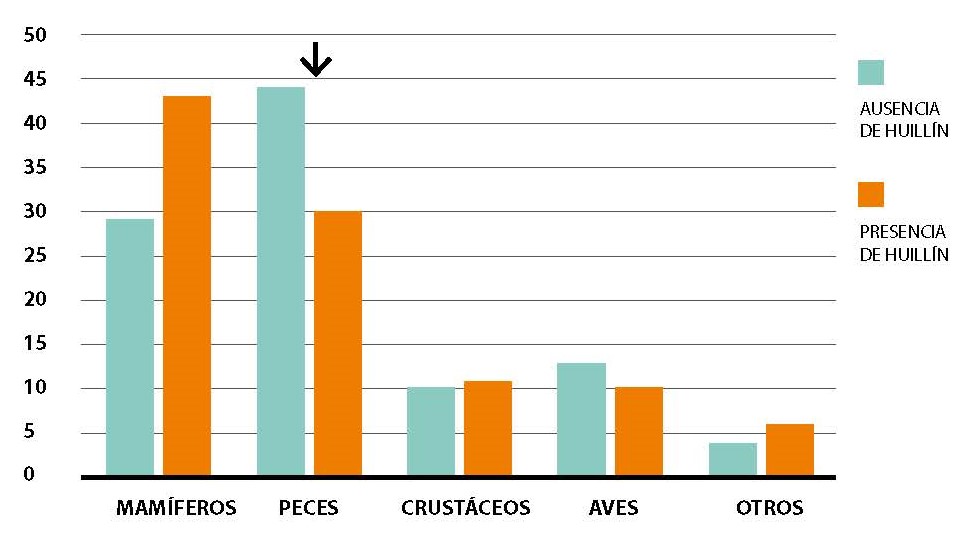

El visón americano ha invadido todo el PNTF, ocupando ríos, lagos y la costa marina. Implica un alto riesgo para el ensamble de carnívoros por el contagio de enfermedades, y aún más alto sobre las aves por depredación, pero nuestros estudios permitieron determinar que el huillín podría “ganarle en la competencia” por recursos (FIGURA 4).

MONITOREAR PARA CONSERVAR

Desde 2006, el PNTF lleva adelante el único monitoreo a largo plazo de la población costero-marina de huillín del mundo, que ha permitido entender su dinámica en el tiempo, apoyar la toma de decisiones y orientar investigaciones para mejorar su conservación. Luego de 20 años, sabemos que el PNTF ha logrado mantener estable la población más sana que tenemos de huillín en TDF, siendo el único sitio donde no decrece. Gracias a este monitoreo hemos registrado los primeros eventos de reproducción en la región (FIGURA 5), pudimos estudiar qué comen y dónde viven, analizar sus comportamientos ante distintas situaciones y sus patrones de actividad diarios, entre estaciones y a lo largo de los años.

FIGURA 5. Hembras de huillín con crías en el PNTF.

MANEJAR PARA CONSERVAR

Durante los últimos años hemos llevado adelante una investigación que pone a prueba un plan piloto de manejo del visón americano, para minimizar sus impactos sobre la fauna nativa (FIGURA 6). Mediante dispositivos especializados para evitar el sufrimiento de los animales, se capturan y remueven individuos de visón de ciertas áreas, poniendo a prueba distintos diseños para evaluar el más efectivo. Además, estamos analizando la recuperación de las especies nativas tras estas remociones. También, como parte de un programa nacional de vigilancia epidemiológica, estamos estudiando si los individuos capturados portan alguna enfermedad o parásito que puedan afectar a otros carnívoros y/o a las personas.

Si bien las áreas protegidas son de gran importancia para la conservación de los carnívoros nativos y el manejo de los introducidos, es importante resaltar que todas estas especies suelen tener distribuciones extensas y territorios que normalmente superan los límites de las áreas protegidas. En este sentido, el trabajo para la conservación debe realizarse de manera integral, interdisciplinaria y en conjunto tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

FIGURA 6. Tareas de campo y laboratorio para el manejo y vigilancia epidemiológica de visón americano en el PNTF.

GLOSARIO

DEPREDADOR: animal que caza y se alimenta de otros animales para su subsistencia.

ESPECIE NATIVA: especie originaria de una región que comparte una historia evolutiva con las demás especies originarias.

ESPECIE ENDÉMICA: especie nativa que sólo se encuentra en un área geográfica específica.

ESPECIE INTRODUCIDA: especie no nativa que ha sido transportada directa o indirectamente por acción humana fuera de su distribución original.

ESPECIE INVASORA: cuando una especie introducida logró establecerse y reproducirse en un nuevo sitio, generando impactos en la biodiversidad, la producción, la salud y la sociedad. Este proceso se conoce como “invasión biológica”.

Si bien las áreas protegidas son de gran importancia para la conservación de los carnívoros nativos y el manejo de los introducidos, es importante resaltar que todas estas especies suelen tener distribuciones extensas y territorios que normalmente superan los límites de las áreas protegidas. En este sentido, el trabajo para la conservación debe realizarse de manera integral, interdisciplinaria y en conjunto tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

ARTÍCULO PRINCIPAL. Carnívoros en Tierra del Fuego Depredadores de nuestro Parque Nacional. Autores: Alejandro Valenzuela y colaboradores. La Lupa Nº 26, julio 2025, 36-41, 2796-7360.