Huellas en el agua

Estudio de la biodiversidad fueguina a través del ADN ambiental

¡ATENCIÓN! ADN EN EL AMBIENTE

Antes de hablar de ADN ambiental, te vamos a contar un poco acerca del ADN o Ácido Desoxirribonucleico, ¡aunque seguro que algo te acordarás de la escuela! El ADN es una molécula compleja, que se encuentra en el núcleo de las células de los seres vivos, formando parte de éstas al igual que lo hacen las proteínas, lípidos o hidratos de carbono. La particularidad del ADN es que contiene toda la información necesaria para que las células realicen sus funciones a la perfección. Podríamos decir que el ADN es como una cadena y sus eslabones serían las bases nitrogenadas, cuatro en total: citosina (C), guanina (G), adenina (A) y timina (T), las cuales se van combinando para dar lugar a lo que se denomina secuencia del ADN. Dicha secuencia es muy parecida entre los individuos de una misma especie y diferente entre especies distintas. A partir de este hecho es que surge el término “código de barras genético”, que refiere a que un fragmento de ADN puede servir para identificar a cada especie y funciona como el código de barras de un producto del supermercado, sólo que en este caso, el código es genético (cada barra corresponde a una de las cuatro bases del ADN).

Con el tiempo, los científicos aprendieron que se puede obtener ADN a partir de pedacitos de tejido animal o vegetal. También de pelos que pueden quedar atrapados por donde el animal va pasando o a partir de las células que están en la boca, que pueden conseguirse pasando un hisopo. A estas formas de obtener muestras para ADN se las llama no invasivas, porque no dañan al animal. Ahora ni siquiera es necesario tener que encontrar a un organismo para saber si está en un ambiente. ¡Imagínense lo grandioso de poder obtener ADN a partir de una muestra de agua, suelo o incluso del aire!

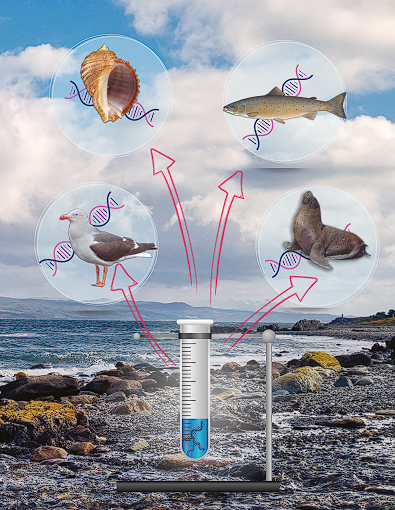

Entonces podemos decir que el ADN ambiental (ADNa) es el conjunto de moléculas de ADN que se encuentran en el ambiente (como ya dijimos, en el agua, suelo o aire) y que provienen de los organismos vivos que interactúan con el entorno, liberando sus “huellas” genéticas. Esto puede ocurrir por diferentes procesos, como la descamación de células de la piel, la liberación de células reproductivas, orina o heces, entre otros (Figura 1). Algo muy interesante es que vamos a encontrar tanto rastros de organismos macroscópicos (como una estrella o una ballena en el mar), así como organismos microscópicos enteros (por ejemplo, virus y bacterias), ¡todo en una misma muestra de agua! Y algo aún más interesante es que, si analizamos las moléculas de ADN que quedaron atrapadas en sedimentos profundos, podríamos llegar a encontrar los restos de especies que habitaron en el pasado, ¡incluso especies que hoy en día están extintas!

¿CÓMO OBTENEMOS EL ADN AMBIENTAL?

El proceso implica varias etapas:

- En primer lugar, la recolección de la muestra, que por ejemplo, podría ser de agua de mar recolectada desde la orilla o mar adentro. Las muestras siempre deben conservarse adecuadamente para evitar la degradación del ADN, por ejemplo, a -20°C, la temperatura del freezer de nuestras casas. De esta forma la molécula se mantiene en buen estado durante años.

- Luego, se debe extraer el ADN de la muestra, lo cual se logra filtrando el agua con un filtro especial, en el que quedarán retenidas, entre otras partículas, todas las moléculas de ADN de los seres vivos que habitan en esa zona del mar.

ADENTRÁNDONOS EN LAS RESPUESTAS

Analizando ese concentrado de moléculas podemos responder a nuestras preguntas: ¿qué especies forman parte de la comunidad?, ¿cambia el conjunto de especies a lo largo de las distintas estaciones del año?, ¿hay especies exóticas? Si lo último es cierto, en esos lugares, ¿desaparecen las nativas?

Como podemos observar, estas preguntas pueden hacerse en torno a una única especie o a un conjunto de éstas. En el primer caso, el análisis se llama “detección especie–específica” y se aplica cuando sólo queremos estudiar una única especie. En cambio, para el segundo caso se utiliza un término en inglés: metabarcoding o código de barras genético masivo, porque nos va a dar información de muchas especies a la vez.

El ADN ambiental también ofrece la ventaja de permitir la detección de especies que son difíciles de observar o capturar mediante métodos tradicionales como la observación directa, las cámaras trampa o las trampas convencionales. Al aplicar esta técnica en diversos puntos geográficos, podemos construir mapas de distribución de especies. Esto reduce considerablemente el esfuerzo que debemos hacer en el campo para detectar esas especies, ya que solo es necesario recolectar una muestra del entorno y analizarla.

En los últimos años, la metodología del ADN ambiental ha tomado gran relevancia mundial por su capacidad de brindar mucha información en un tiempo reducido y, como dijimos, por no ser invasiva, ya que para estudiar la diversidad de organismos no es necesario colectarlos.

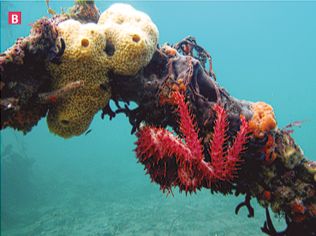

A. Toma de muestras de agua desde el barco de investigación científica SHENU. En este caso se usan botellas especiales (“Niskin”) que se arrojan desde la embarcación y nos permiten colectar agua de la profundidad que necesitamos. B. Centolla y esponjas marinas sobre algas en el fondo marino. Foto: Mariano S. Rodriguez – Argentina Submarina. C. Toma de muestra de agua en el intermareal.

PROYECTOS QUE ESTAMOS REALIZANDO ACTUALMENTE EN TIERRA DEL FUEGO

En el mar.Observatorio de biodiversidad del Canal Beagle (FIGURA 1A)

Su objetivo es relevar la biodiversidad del canal a lo largo de 10 estaciones distribuidas desde Bahía Saenz Valiente hasta Isla Picton, a lo largo de 120 km aproximadamente. En este caso, monitoreamos las comunidades de mamíferos marinos, peces e invertebrados, buscando establecer una línea de base de la biodiversidad local que nos permitirá a futuro identificar cambios en las comunidades debido a modificaciones de las condiciones del ambiente, ya sean naturales (como cambios debidos a la estacionalidad) o antrópicas (como por ejemplo la contaminación).

Diversidad de macroinvertebrados marinos (FIGURA 1B Y C)

En este caso, el proyecto se centra en el estudio de la biodiversidad bentónica de macroinvertebrados (estrellas de mar, erizos, mejillones, entre otros). Exploramos la posibilidad de detección de especies tanto en la columna de agua como en muestras del fondo marino, buscando comprender la dinámica de esta comunidad entre las zonas intermareal y submareal.

En agua dulce. Diversidad y distribución de mamíferos en Tierra del Fuego

El foco está puesto en la detección de mamíferos, tanto nativos como exóticos, asociados a cuerpos de agua dulce (FIGURA 2). La intención es evaluar si, a través de esta metodología, es posible establecer patrones de distribución de estas especies. Esperamos detectar aquellas especies que desarrollan su vida prácticamente en el agua, como el castor y la rata almizclera; aquellas que se asocian muy frecuentemente al agua, como es el caso del visón; u otras que son totalmente terrestres pero se acercan eventualmente, como roedores, guanacos y zorros. En el caso del castor canadiense, se está trabajando con énfasis en la evaluación de la recolonización de las cuencas en donde han sido erradicados, buscando lograr un mecanismo de monitoreo rápido, sencillo y de bajo costo.

Detección de especies de peces en ríos de Tierra del Fuego mediante ADN ambiental especie-específico

En este caso, buscamos a las especies “de a una”. Así, podemos estudiar la presencia de una especie invasora en un río determinado e incluso realizar un monitoreo de la invasión a lo largo del tiempo. Este método ha sido de gran utilidad para detectar especies cuya presencia no era segura, como las lampreas (Geotria macrostoma) o las peladillas (Aplochiton zebra). También se utiliza para realizar el seguimiento de la especie invasora más reciente en la isla: el salmón coho (Oncorynchus kisutch) (FIGURA 2B).

El ADN ambiental es una técnica que en la última década ha tomado mucha popularidad. En los últimos años, en Tierra del Fuego, la hemos ido incorporando como una nueva forma de estudiar la diversidad biológica y de acelerar la obtención de información acerca del estado del ecosistema. Es una herramienta que aún está en desarrollo y que esperamos pueda ser de gran utilidad al momento de tomar decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y la mitigación del impacto ambiental generado por el hombre.

A y B. Especies invasoras asociadas a los cuerpos de agua dulce de Tierra del Fuego: visón (Foto: Mariano Rodríguez – ICPA – UNTDF) y salmóncoho, respectivamente. C. Filtrado de las muestras en el laboratorio. D y E. Toma de muestras de agua en cuerpos de agua dulce, incluso cuando están congelados.

GLOSARIO

- METABARCODING: término en inglés que hace referencia a la identificación simultánea de secuencias cortas de ADN de múltiples taxones en una misma muestra ambiental.

- LÍNEA DE BASE: es el estudio de parámetros bióticos y abióticos que describen el ambiente en una región dada.

- “DETECCIÓN ESPECIE-ESPECÍFICO”: refiere al caso en que el análisis tiene como objetivo la identificación de una única especie en una muestra ambiental.

- INTERMAREAL: es la zona de la costa marina que se encuentra entre los límites de las mareas baja (bajamar) y alta (pleamar).

ARTÍCULO PRINCIPAL Huellas en el agua: estudio de la biodiversidad fueguina a través del ADN ambiental. Autora principal: Julieta Sánchez. La Lupa No 24, julio 2024, 8-13, 2796-7360.