El viaje de los cauquenes

Grandes aventureros fueguinos

El número de aves que migran cada año es enorme, pero no todas tienen el mismo impacto en las culturas humanas que visitan. En ese sentido, la familia de los anátidos (categoría que agrupa patos, gansos, cisnes, ocas y otras aves acuáticas) tiene un lugar privilegiado. Su carácter social y su gran tamaño suelen poner a estas aves y sus rutas migratorias en el centro de jugosos relatos folclóricos y simbolismos.

En “El maravilloso viaje del pequeño Nils”, posiblemente la novela juvenil más importante de la literatura escandinava, un adoles- cente transformado contra su voluntad en un duende diminuto se ve obligado por accidente a recorrer toda Suecia montado sobre una bandada de patos silvestres. En el folclore chino la imagen de los gansos migratorios también es recurrente: se los asocia con el cambio de las estaciones, el paso del tiempo y las largas travesías que pueden separar a las personas y volver a unirlas a su regreso. Los vuelos de patos eran importantes en la antigua Roma como presagios del futuro (si la bandada volaba por la derecha del observador el pronóstico era bueno; si volaba por la izquierda, malo) en Norteamérica los patos y cisnes son personajes frecuentes en la cultura popular (el ejemplo más reciente es la película “¡Patos!”). Todas estas historias, sin embargo, refieren al hemisferio norte.

¿Acaso no existen en Sudamérica grandes anátidos migratorios?

¿Las aves vuelan “hacia el sur”en invierno?

Esta frase simplificada solo aplica a animales del hemisferio norte: sería más acertado decir que muchas aves de latitudes extremas (sur o norte)vuelan hacia el ecuador en invierno.

CAU… ¿QUÉ?

Según la Administración de Parques Nacionales, al menos 36 especies de anátidos habitan en Argentina y más de la mitad realiza migraciones estacionales. Entre ellas encontramos al pato barcino, al pato maicero, al cisne coscoroba y los protagonistas de esta historia: los cauquenes colorados, comunes y reales (tres especies muy emparentadas agrupadas bajo el género Chloephaga).

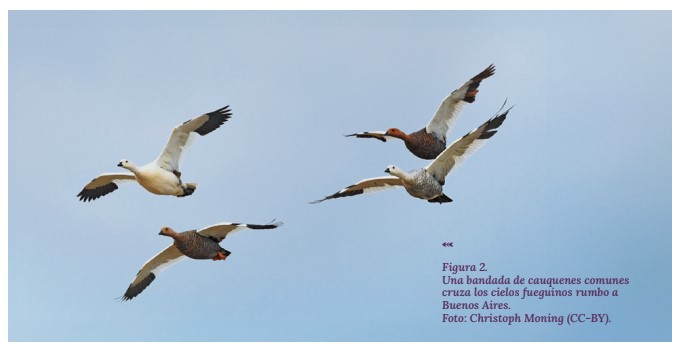

Los caquenes tienen ciclos de vida similares y pueden distinguirse fácilmente por sus pluma- jes (FIGURA 1). Son aves elegantes y llamativas que pasan los veranos en la Isla Grande de Tierra del Fuego y en el extremo sur de Santa Cruz. Allí construyen nidos que tapizan con plumones de su propio cuerpo y se reproducen en parejas que mantienen por toda su vida (¡qué románticos!). A mediados del otoño se agrupan en grandes bandadas y emprenden una extraordinaria travesía de casi dos mil kilómetros a lo largo de toda la Patagonia, hasta sus sitios de invernada en los fértiles campos de Buenos Aires y La Pampa (FIGURA 2).

Si bien una migración de tal magnitud podríaequipararse fácilmente a las tan populares del hemisferio norte, eso no es lo que pasa. Las migraciones de los cauquenes son desconocidas para mucha gente. Incluso se omitió repetidamente su consideración al definir las áreas pro- tegidas nacionales, ya que no incluyen los sitios de descanso y de invernada que las tres especies requieren para su travesía anual. Estas omisiones son especialmente preocupantes si consideramos que, como vamos a comentar, hace casi cien años que las poblaciones de estos animales, antes abundantes, disminuyen continuamente.

¿QUÉ FUE DE ELLOS?

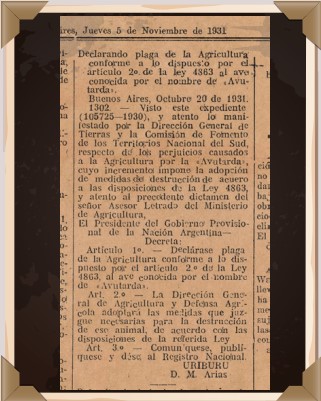

La decadencia de las grandes bandadas de cauquenes empezó en la década de 1930. En ese entonces, el número de individuos de las tres especies era unas diez veces mayor que hoy, e incluso llegaron a ser consideradas las aves acuáticas más abundantes de la Patagonia. Por este mismo motivo, su efecto en el ecosistema era mayor: reportes de la época indican que en el verano los cauquenes competían con las ovejas patagónicas y fueguinas por las pasturas, y que durante su invernada en Buenos Aires y La Pampa se alimentaban en los cultivares de trigo, afectando su rendimiento. Con estos fundamentos, en 1931 las tres especies fueron declaradas “plagas de la agricultura” por el gobierno de facto del Tte. Gral. Uriburu, quien a través de un decreto (FIGURA 3) llamó a la Dirección General de Agricultura a adoptar “las medidas que juzgue necesarias para la destrucción de ese animal”.

A partir de entonces, la acción contra los cauquenes fue feroz y eficiente. Los adultos fueron cazados de forma indiscriminada y, tanto en Tierra del Fuego como en el resto de la Patagonia Austral, se destruyeron nidos y huevos de forma masiva (incluso a cambio de recompensas). A esta persecución encarnizada, que se extendió por más de 70 años, se sumó además la introducción en la Isla Grande del zorro gris y el visón americano (dos especies exóticas que por sus hábitos predatorios contribuyeron a disminuir aún más las diezmadas poblaciones, atacando pichones y nidos).

¿Son realmente plagas?

Es esperable que algunos agricultores miren con recelo a los cauquenes, pero no es real que solo ocasionen pérdidas. Por ejemplo, sus excreciones con alto contenido en nitrógeno pueden mejorar la calidad del suelo, aumentando su rendimiento.

DE PLAGAS A MONUMENTOS

Estas políticas públicas virulentas contra los cauquenes persistieron hasta finales del siglo XX, cuando comenzó a advertirse que las poblaciones de las tres especies habían alcanzado mínimos históricos, y que la de cauquén colorado, en particular, llevaba décadas por debajo de los 800 individuos. En aquel entonces, avances internacionales en materia de preservación ambiental (como la Convención de Bonn de 1979) motivaron una revisión de las decisiones que habían convertido a estas aves emblemáticas en enemigas declaradas del Estado argentino.

Tras 70 años de caza y persecución, en 1998 se tomaron las primeras decisiones positivas para su conservación: Buenos Aires le otorgó al cauquén colorado la figura de Monumento Natural Provincial (medida que Santa Cruz replicó en 2009) y su caza se prohibió por primera vez en territorio argentino. Se esperaba que las poblaciones, libres de la presión humana, volvieran a crecer rápidamente, pero tres décadas después los números siguen siendo críticos. La caza furtiva, la depredación de sus nidos por parte de zorros y visones, y la degradación de los hábitats que visitan en sus migraciones (FIGURA 4), son algunos de los factores que pueden explicar este fracaso.

Mallín en la Patagonia, degradado por el sobrepastoreo ovino. Los mallines son pequeñas áreas fértiles y húmedas en la aridez de la estepa patagónica, y los cauquenes los aprovechan para descansar durante sus largos viajes.

Foto: Dominio público.

Tras ser liberados, los jóvenes pichones se

integraron con éxito a una bandada silvestre. Foto: Ezequiel Racker (CC-BY).

NOTAS DE ESPERANZA

Si bien su población todavía no se recupera, creemos que la historia de los cauquenes puede tener un final feliz. En los últimos años, muchos investigadores se dedicaron a estas especies y revelaron detalles enriquecedores sobre sus rutas migratorias, su estilo de vida, sus roles ambientales y los principales riesgos a los que están sometidos. Ahora sabemos, por ejemplo, que ayudan a la dispersión de musgos nativos, y que los parques de energía eólica pueden ser una amenaza si se interponen en sus rutas migratorias (las bandadas vuelan bajo y pueden ser atrapados por las hélices).

Parques nacionales (como el de Tierra del Fuego) y reservas provinciales también han ayudado, convirtiéndose en refugios indispensables para estos animales y proveyendo más oportunidades para investigarlos: un ciclo virtuoso que permite alcanzar mayores niveles de protección y diseñar nuevas estrategias. Entre los hitos más recientes se encuentra la primera liberación, hace solo dos años, de pichones de cauquén común incubados y criados artificialmente en Santa Cruz (FIGURA 5), una estrategia que el Programa Patagonia (iniciativa de conservación a cargo de la organización “Aves Argentinas”) espera poder extender a las otras dos especies. Este tipo de medidas, acompañadas por la comunicación apropiada y la promoción de nuevos estudios científicos, el control adecuado de la caza furtiva y la preservación y restauración de sus ambientes naturales, son algunas de nuestras herramientas para reparar el daño que hemos hecho a los cauquenes, devolviéndoles el sitio que merecen en nuestro ecosistema natural y cultural. Esperamos, con esta nota, haber dado un paso en la mejor dirección.

LECTURAS SUGERIDAS:

- EcoRegistros (2024). Cauquén común (Chloephaga picta) — Ficha de la especie. https://www.ecoregistros.org/ficha/Chloephaga-picta

- Rabuffeti, F. et al. (2013). Cartilla para la identificación de cauquenes de Argentina. Fundación Patagonia Natural. https:// patagonianatural.org.ar/cartillas-de-identificacion/

- Mac Lean, D. et al. (2009). ¿Cuánto sabemos de los cauquenes? Habitantes de nuestras pampas. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

ARTÍCULO PRINCIPAL El viaje de los cauquenes. Grandes aventureros fueguinos. Autores: Julián Santiago, Valentina Álvarez Praino. La Lupa No 24, julio 2024, 16-21, 2796-7360.