El arte que nuestras manos rescataron

¿Qué hay hoy en el tejido de una cesta Selk´nam?

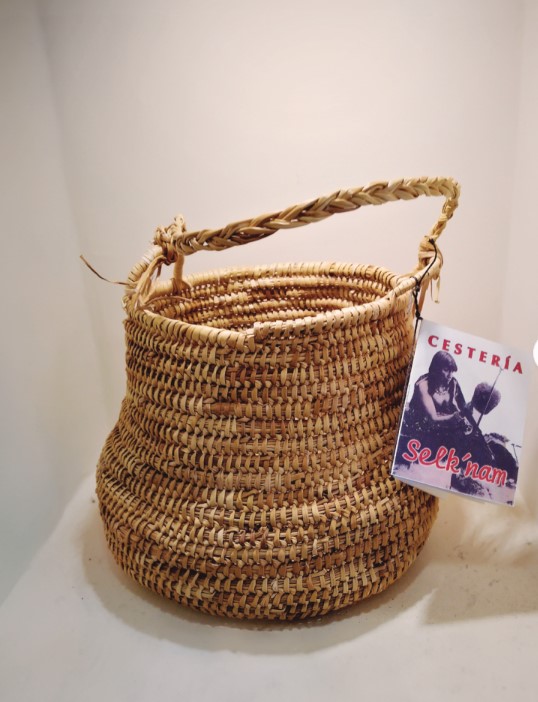

Las planicies del norte de la isla de Tierra del Fuego son el territorio ancestral del pueblo selk’nam. Aunque todavía se escucha que este pueblo “está extinto”, en Argentina actualmente hay cerca de 700 personas que se identifican como selk’nam. Algunos de ellos aún hoy siguen produciendo un artefacto que continúa las tradiciones del pasado: un tipo de cesta de uso doméstico, tejido con junco endémico de la región. Este artículo, basado en dos semanas de trabajo de campo etnográfico, explora los elementos tangibles y no tangibles que componen el tejido de estas cestas, llamadas taykas (FIGURA 1). Los nombres usados son pseudónimos y el material visual es de la autora.

EL MATERIAL

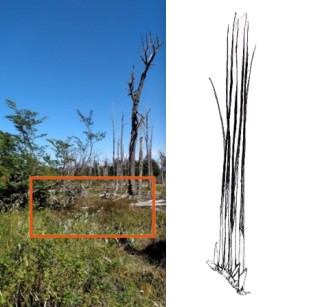

Marsippospermum grandiflorum (FIGURA 2), conocido como taiu, es un tipo de junco endémico de las áreas biogeográficas “altoandina” y “bosques subantárticos” del sur de Chile y Argentina, que crece en ambientes fríos y húmedos. En el contexto del taller de Río Grande, fuimos a recolectar el taiu. Para desprender sus hojas sin arrancar los rizomas, hay que tener buena técnica y manos firmes. Al final, cuando los manojos del taiu recolectado ya fueron atados, las manos quedan suaves, como enceradas. El paso siguiente es pasar las hojas por el fuego para otorgarles resistencia y luego, almacenarlas hasta que llegue el tiempo de tejer la cesta.

El mundo relacional de la cesta selk’nam comienza con una yuxtaposición del acto de recolección del taiu (posiblemente llevada a cabo en grupo, intercambiando risas e historias) con las historias individuales y con factores ambientales como el clima y el bosque circundante. Probablemente, las cestas nacen también con una historia de almuerzos y mates compartidos, y el transitar por las serpenteantes rutas fueguinas. Entreverada en el tejido de una cesta tal vez queden la experiencia de la recolección del taiu y la sensación de cera en las manos, o sentimientos como la bronca con los castores y el amor por el bosque.

LA TÉCNICA

En el libro de la tejedora selk’nam Margarita Maldonado, la autora se refiere a la cestería como “un arte que nuestras manos rescataron”. Hace más de 35 años, guiados por una persona muy relevante en la comunidad, las manos de los actuales selk’nam se sumergieron en las aguas del tiempo para activamente reaprender la técnica. La repetición invistió a esas manos de conocimiento tradicional y el tejido de cestas las volvió a convertir en herramientas ancestrales.

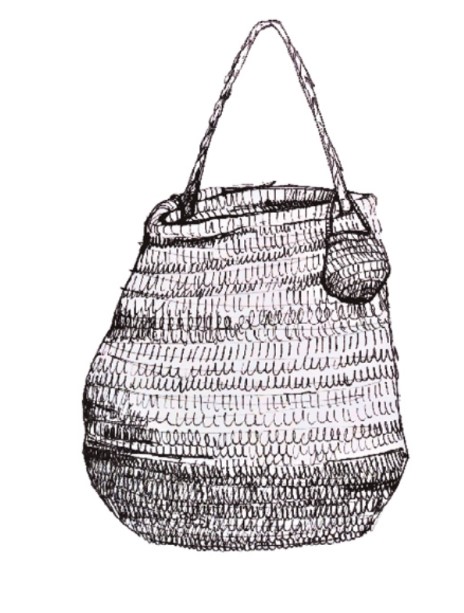

Para comenzar el tejido de una cesta hay que enrollar una brizna de taiu alrededor de un dedo. Luego de enrollar, tejer, enrollar, y así sucesivamente. Eventualmente se obtendrá un espiral como el de la FIGURA 3. Los espirales se han relacionado con conceptos como “crecimiento orgánico”, “equilibrio”, y “algo producido por algún ser vivo”. El círculo como forma significativa también es representativo de comunalidad, aspectos femeninos y evocativo de concejos de ancianos. La técnica de tejido es intermediaria entre la persona que teje, el material y el artefacto. Mucha gente expresa lo personal que resulta el estilo de las cestas terminadas –si quien teje tiene experiencia, tejerá cestas prolijas y simétricas, si no la tiene, serán menos simétricas. La mayoría de las personas que han tejido cestas concuerdan en que su estado de ánimo influye en la apariencia de la cesta.

Así como la recolección del taiu tiende a ser una actividad grupal, para tejer una cesta se requiere una sola persona. Algunos tejen a la vez que realizan otras actividades: viendo televisión o compartiendo mates. Sin embargo, la gran mayoría teje en contextos sociales que a menudo también involucran la transmisión de la técnica. El principal es el taller de Río Grande, que opera desde hace treinta años, pero también en clases de historia o arte en escuelas, o en establecimientos terapéuticos.

Cesta selk’nam original en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande, tejida en el año 2007.

EL SÍMBOLO

El uso tradicional de las cestas era en la recolección y su tejido, más bien abierto, permitía que los El uso tradicional de las cestas era en la recolección y su tejido, más bien abierto, permitía que los moluscos se escurrieran y que los hongos respiraran. Hoy, algunos miembros de la comunidad selk’nam están incursionando en formas de recuperar estas prácticas. En esencia, la cesta es un vehículo contenedor, un recipiente (FIGURA 4). La acción de tejerla, con sus repeticiones y contexto, puede considerarse un ritual, y en ese proceso las taykas van adquiriendo simultaneidad simbólica con diversas cosas:

- terapia,

- arte,

- pasatiempo,

- conexión con la naturaleza y la Tierra,

- herencia cultural,

- puente a los ancestros.

Como se dijo al hablar de la técnica, los sentimientos que la gente alberga cuando teje las cestas se transmiten a los objetos. De algún modo, la tayka se convierte en lo que la tejió, así como en un medio para que quien teje pueda definir experiencias.

Según lo mencionado por un arqueólogo de Ushuaia, la cesta selk’nam tiene ciertas propiedades totémicas, siendo un artefacto próximo al mundo natural de características emblemáticas e identificatorias. Así, para quienes no pertenecen a la comunidad selk’nam, las taykas son principalmente terapéuticas. Algunas personas, desde una postura un poco más reflexiva, las viven también como cristalizaciones de orgullo y solidaridad con el sufrimiento del pueblo selk’nam. Sin embargo, cuando los miembros del pueblo selk’nam pensaban en las cestas, solían mencionar que veían una expresión del reclamo de su identidad ancestral, un vehículo y recipiente a la vez, con relevancia social, de empoderamiento y comunicación cultural.

LA TAYKA

Es fácil encontrar cestas en los museos de Tierra del Fuego, tanto en su variante yagán como selk’nam (FIGURA 5). Algunas pocas han logrado preservarse de tiempos anteriores, cuando ambos pueblos vivían libres en la isla. Otras son de producción más reciente.

Naa Xocenkén, mujer selk’nam, reflexionaba que, aunque actualmente “tenemos un reconocimiento, […] en verdad no lo tenemos”, porque museos e instituciones han dicho que los objetos producidos por la comunidad son “réplicas”, no “originales”. Las comunidades originarias fueguinas están intentando desterrar el uso de la palabra “descendiente”, que conlleva el subtexto de que los ancestros eran los “puros” y que la “mezcla de sangres” extinguió a las culturas. La dicotomía réplica/original es una extensión analógica de ese discurso (TABLA 1).

Las asociaciones podrían continuarse de la siguiente manera:

| Pueblos vivos | Extintos |

| Selk’nam “puro” | Descendiente “mestizo” |

| Cesta selk’nam legítima | Réplica |

| “original” | “No original” |

Una réplica es una copia exacta de un artefacto existente. Si recordamos lo analizado anteriormente, sabremos que replicar una de estas cestas es imposible. Por otra parte, nadie mostró interés o intención alguna de replicar una cesta, al contrario, la autenticidad de las cestas es fuente de orgullo para quienes tejen. “¿Réplica? ¿Qué réplica!? Esto es de mis manos, y yo soy selk’nam.”, palabras de la tejedora selk’nam Naa Elesken.

Así como lo es hoy, la producción de cestería selk’nam y la trasmisión de la técnica eran tradicionalmente tareas femeninas. “Se tiene que seguir tejiendo, no se tiene que perder, lo que mantiene viva la cultura es mamá, mi tía, que llevan a las escuelas y se preocupan por comunicar y enseñar”, comentario realizado por Alejandro, el hijo de Naa Xocenkén. También recalcó que es importante trabajar para que la gente entienda que los cambios experimentados por el pueblo selk’nam desde sus tiempos de cazadores-recolectores no invalidan su presencia actual. En consonancia con esto, para muchos de los entrevistados, la reflexión sobre la influencia social que tienen las taykas provoca comentarios respecto a la presencia actual del pueblo selk’nam y el conflicto que representa el reconocimiento cultural.

Según Héctor, otro miembro de la comunidad selk’nam, es más significativo pensar en las cestas como puentes desde y hacia las prácticas ancestrales que como manifestación de identidad –quien teje una tayka estará continuando con la tradición y la técnica, que son selk’nam, más allá de quién teja y dónde. De esta manera, quien teje se transforma en un canal por medio del cual el tejido perdura en el tiempo. Pero más allá de eso, para las manos selk’nam, tejer una cesta es como tejer un puente sobre un bache entre el pasado y el presente, por el que se invita a los ancestros a que se hagan presentes nuevamente.

Concluyendo, los elementos que componen las taykas incluyen al taiu, la planta endémica constituyente, la técnica ancestral recobrada y los estados de ánimo, experiencias, y necesidades de quienes tejen, así como al espíritu de un pueblo que se hace presente en la sociedad como comunidad que está siendo y tejiendo cestas.

Lecturas sugeridas:

- Maldonado, Margarita.2021. Entre dos Mundos: Presente y pasado de los habitantes Selk’nam–Haus de Tierra del Fuego. (3ra ed.). Argentina: Latingráfica.

- Gusinde, Martin.1989[1937]. Los Indios de Tierra del Fuego. Tomo Primero: Los Selk’nam. Buenos Aires: Centro Argentino de Etnología Americana.

GLOSARIO

TAIU: el junco Marsippospermum grandiflorum.

TAYKA: cesta selk’nam.

ARTÍCULO PRINCIPAL. El arte que nuestras manos rescataron. Autora: Guadalupe Canale. La Lupa No 24, julio 2024, 2-7, 2796-7360.

GUADALUPE CANALE. UBA-UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO

gcanrei@gmail.com